Che cos’hanno in comune “Louisiana”, il bel lavoro di Roberto Minervini presentato alla “Quinzaine” a Cannes 2015, e “The Jinx”, la nuovissima serie tv della HBO?

Come avevo già sostenuto in un articolo di qualche mese fa, la tendenza del cinema e della televisione di oggi è quella di alzare l’asticella della rappresentazione della realtà. Con “The Birdman”, “Taxi” e la serie pluripremiata “The Affair”, avevamo assistito a una sorprendente analogia di riflessioni su realtà e verità cinematografica e tra documentario e fiction, con opere premiate ai massimi livelli internazionali nel giro di poche settimane: Orso d’oro a Panahi, Golden Globe al drama che ha inopinatamente surclassato “True detective” e ovviamente Oscar, al geniale racconto meta-teatrale di Inarritu.

Il film “Louisiana: The other side” inizia con una titolazione piuttosto anomala. “Un film documentario di Roberto Minervini”. La dicitura film-documentario (im)pone allo spettatore, fin dai titoli di testa, la chiave interpretativa di ciò cui starà per assistere, sgombrando il campo da quel tipico quesito da classificatore seriale che assale spesso i critici ma che dovrebbe riguardare il secolo scorso più del presente. Il tema dell’inclassificazione è al centro di teorie postmoderne già da decenni ed era stata ben esposta da Umberto Eco nel suo saggio “Kant e l’ornitorinco” in cui il semiologo esplorava i problemi derivanti dal sistema “classificatorio” darwiniano, tipico del positivismo, di fronte a specie intermedie e poco inquadrabili come l’ornitorinco. Il buffo animale era preso a modello di tutto ciò che si poteva declinare solo come sfumatura intermedia di un continuum; il regista di Fermo cerca di inserirsi in questa stretta Terra di Mezzo e il risultato gli dà ragione. Il film risulta una sorta di descrizione (solo apparentemente ossimorica) entomologica/sceneggiata che coglie aspetti di quel mondo fatto di perdenti, strafatti di metanfetamine, veterani reietti e paramilitari complottisti e vagamente neo-nazi che si erano già intravisti in serie culto come “True detective” e “Breaking bads”.

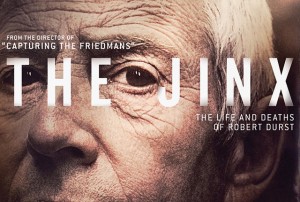

Con la per certi versi sublime crime story di Andrew Jaracki il livello di commistione tra generi sale ancora. In “The Jinx”, al di là di una qualità tecnica rara che permette di spalmare in sei puntate ad alta tensione uno dei fatti di cronaca nera americani più noti degli ultimi anni, assistiamo a due fenomeni: uno raro, l’altro pressoché unico.

La capacità di un regista di scavare nei volti e nelle profondità dell’animo sono piuttosto comuni, soprattutto nella routine giornalistica televisiva, ma in questo caso si tocca l’eccellenza. Il momento più vicino alla esperienza emotiva che “The Jinx” provoca, è forse l’intervista all’ex segretario di stato americano McNamara in “Fogs of War”; In un singolo, inaspettato momento di consapevolezza infatti, il maestro del docufiction Errol Morris aveva fatto traballare le certezze del pragmatico stratega della distruzione di Tokyo in una sola notte con migliaia di fiaccole incendiarie. Il suo cinismo, incrollabile per mezzo secolo, era stato messo in dubbio da una semplice domanda: è etico uccidere 100.000 civili a tradimento senza alcuna perdita del proprio esercito? Perfino un bombardamento avrebbe comportato qualche rischio per la contraerea e avrebbe sortito una distruzione meno capillare della città. Ecco, in quell’attimo di improvviso cedimento, il cinema era stato in grado di rappresentare tutto il peso della Storia, sfiorandone l’essenza più assoluta.

La lezione di Morris (e ovviamente di certe esplorazioni del suo maestro Werner Herzog, a partire da “Grizzly Man”) deve aver lasciato un segno nella progettazione della sceneggiatura in “The Jinx”, ma qui avvertiamo qualcosa di nuovo. Contrariamente alla stesura della maggioranza dei documentari, al di là di scoperte che spesso capitano per caso durante la lavorazione, nella esposizione della vita di Bob Durst, il plurimiliardario accusato di aver ucciso tre persone in tre diversi stati degli Stati Uniti, assistiamo ad una sorta di leadership che gli sceneggiatori rubano alla vita stessa del protagonista.

Ciò che in principio nasce come una semplice ricostruzione, diventa, nelle mani del regista, un vero e proprio reality nel quale il protagonista si trova progressivamente avvinto. Il regista tende, prima per caso poi sempre più consapevolmente, una tela appiccicosa e ben più solida delle manette in cui il probabile assassino finisce saltuariamente in carcere, tra un processo e l’altro.

Quello che capita a livello estetico è del tutto spiazzante, e a tratti la differenza tra moku e docu è talmente labile da confondere, in tema di categorie un tempo definite come realtà e fantasia, lo spettatore più attento. Ma il vero dubbio riguarda l’aspetto puramente etico dell’operazione.

Da questo punto SPOILER

Il finale è sorprendente, certo. Per audacia innanzitutto, ma anche per spavalderia è una certa dose di infamia. Porsi al di lá del bene e del male, come certamente il vecchio Bob aveva fatto per una vita intera, è risultato per 5 puntate deprecabile e malsano. Ma quel che capita alla fine della sesta puntata, con una volgare candid audio-camera che inchioda il vecchio assassino alle sue responsabilità mentre probabilmente si slaccia la cintura per sedersi su un water, ci dice molto sull’arroganza del mezzo televisivo e cinematografico e, in generale sul mondo giornalistico. Non sto sostenendo che spiare le parole dette da un assassino non sia leale, ma il dubbio che ancora una volta il bene e il male sia stato varcato non è certo casuale. Con quelle parole rubate in un cesso forse la verità sarà anche venuta a galla, ma la sua forma ricorda tanto quella dei sacchetti di spazzatura con i pezzi dei corpi smembrati da Durst che affiorano dalla baia di Galveston: sporchi, malformi, maleodoranti e soprattutto senza nemmeno un alito di vita.