Il regista Edgar G. Ulmer è uno di quegli artigiani del cinema americano rivalutato appieno soltanto dopo la sua morte. Nella sua sterminata filmografia infatti sono poche le perle note al grande pubblico e ancor meno quelle apprezzate dalla critica dell’epoca, se non tardivamente; come nel caso di “Detour”, considerato da molti come il primo “noir” della storia.

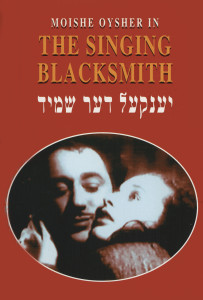

Tra film di fantascienza, prodotti di serie B e spesso, come il regista amava ricordare, di pessima qualità, è piuttosto interessante focalizzare l’attenzione sulla produzione che tra il 1936 e il 1938 realizzò su commissione delle comunità ebree ucraine newyorkesi. Ulmer, regista di origine ebraica, di famiglia austriaca e nato accidentalmente in Cecoslovacchia, era arrivato negli Stati Uniti qualche anno prima, e rappresentava davvero il regista perfetto per ricollocare nella sua nuova patria le ambientazioni, le tradizioni e le storie secolari delle comunità ebraiche appena emigrate. “The Singing Blacksmith” si colloca proprio in questa dimensione, e pur tecnicamente di realizzazione straniera, rientra a pieno titolo in quel ristretto numero di film “Yiddish” (in gran parte polacchi) di cui, dopo le distruzioni naziste, si era salvato circa un terzo della produzione complessiva.

Protagonista del film è un fabbro, amante del canto e della vita tranquilla che dopo essersi innamorato della classica brava (e bella) ragazza del villaggio, mette in pericolo il buon esito della sua storia a causa di una più matura (e separata) perfida provocatrice. Il film di fatto è strutturato come un’operetta; un vero e proprio musical in cui il protagonista assoluto, il cantante di sinagoga Moishe Oysher –all’epoca un divo a tutti gli effetti- non perde occasione di mostrare le sue grandi capacità canore in ogni situazione. Canzoni tradizionali, serenate, struggenti e poi gioiose: un vero e proprio pretesto che ricorda da vicino il cinema popolare tipico del dopoguerra italiano di quasi un decennio dopo, e anche i nostrani “musicarelli” degli Anni ‘60 in cui le storie d’amore procedevano a suon di canzoncine pop.

Da buon pragmatico qual era, Ulmer sfrutta al meglio l’inevitabile povertà produttiva con abili scenografie (sfruttando al meglio la sua formazione di architetto) e primi piani molto ripetuti. Solo in qualche caso la costruzione dell’inquadratura appare più complessa. Come nella suggestiva passeggiata del protagonista in cui canta l’amore per la sua bella (che si corica sognandolo) costeggiando quella palizzata che simboleggerà anche più avanti il limite consentito, la soglia, superabile o meno, nella storia d’amore del protagonista. Se parliamo di significati nascosti non possiamo non ricordare tutte le sequenze in cui il protagonista agisce sulla leva del mantice per tenere acceso il fuoco del suo crogiolo. Sempre metafora d’innamoramento e di follia amorosa, e poi di tradimento e tentazione, con i volti segnati da ombre accuratissime e da effetti luminosi della brace che cova sotterranea.

Complessivamente la storia appare piuttosto ingenua, ma il film assolve al meglio le esigenze della comunità di emigrati in quel momento storico facendo loro rivivere le vicende della loro giovinezza. E su tutto ovviamente domina il senso della comunità, simboleggiato dalla sinagoga che sovrasta spesso la scena, soprattutto durante le situazioni di crescita del protagonista che nel finale prende la decisione più saggia per il suo futuro e per la sua famiglia riunita in un’unica, luminosa, inquadratura.

Al di là di frequenti siparietti comici e di alleggerimento, il problema dell’alcolismo viene affrontato in maniera lieve ma non ironica né tantomeno irrispettosa. La necessità morale del rimanere sobri (soprattutto se riportata in una comunità in fase di ricostruzione) viene anch’essa esplicitata molto chiaramente sul finale quando un bicchiere di troppo rischia di rovinare il futuro del protagonista che per un attimo sembra cedere alle tentazioni. E se è universalmente condivisibile per gli studiosi di storia del cinema affermare che fu Billy Wilder ad affrontare per la prima volta, seriamente, il problema sociale dell’alcol nel suo “Giorni perduti”, è pur vero che l’accezione grottesca era stata già evitata quasi 10 anni prima, proprio da un suo connazionale.

Anche il senso della famiglia –accompagnato dal rispetto di istituzioni e tradizioni- è l’unico principio morale di convivenza possibile. Tra una canzone l’altra infatti, il raccogliersi della famiglia unita intorno ad un tavolo, rimane il momento più alto di maturazione e formazione. E, ovviamente, l’inquadratura della famiglia riunita, con la nuova nata in primo piano, segna la speranza di una nuova rinascita che sottende al film in maniera esplicita ma con garbo e sobrietà tutt’altro che scontati.