La pista mistica in “True detective” è tra le più avvincenti da battere, non tanto per le esplicite divagazioni sul ruolo dei pastori e delle associazioni religiose dello stato della Lousiana, quanto per l’inesorabile e oscuro percorso di fede di Rust Cohle (Matthew McConaughey). Proprio il più cinico e nichilista dei due investigatori infatti intraprende un cammino allegorico che comincia impercettibilmente fin dalle prime sequenze e termina con vero e proprio uno sguardo sull’assoluto. In particolare ci occuperemo del segno (semioticamente inteso) della croce in quanto simbolo della sua predestinazione, oltre a essere altamente pervasivo nella serie fin dalla sigla stessa.

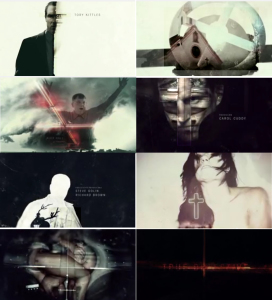

Il crocifisso è citato, rappresentato, raffigurato in maniera più o meno occulta; la sua presenza è così frequente da risultarne ossessiva e un continuo motivo di crescita agnitiva per il protagonista. Nella sigla di “True detective”, quasi ad avvertire in anticipo lo spettatore di questa presenza che trascende e dominerà gli eventi, se ne possono notare almeno 8 citazioni, più o meno subliminali, che tracciano un’ideale premessa drammatica al testo. Nelle inquadrature che abbiamo raccolto si possono notare i momenti in cui la croce compare e in ognuno di questi frame con diverse accezioni. A partire dal tratto che determina il profilo di Rust, con una sorta di ombra che lo segna fin dalla prima inquadratura, fino all’incrocio di trafficate highway che compaiono in sovrimpressione sul viso di Harrelson, in una evidente sintesi grafica della provincia americana fatta di progresso e religiosità. E ancora la croce che si trasforma in mirino, come evocazione del genere poliziesco classico, e le braccia aperte dell’aiutante minorato del pastore come simbolo tipico di devozione sacrificale.

Ovviamente la presenza del simbolo non si limita alla sigla. Nell’episodio uno (fin dal motivo della porta di casa qui evidenziato), Rust spiega che il crocifisso appeso alla parete della sua stanza, bianca ed estremamente essenziale, segno di distacco dalle cose del mondo ma anche di evidente crisi esistenziale, non è null’altro che pretesto per “aiutare la meditazione”. Ma dice anche che lo aiuta a calarsi nei panni di Gesù nel giardino dei Getsemani, ovvero su come prepararsi al sacrificio per qualcun altro. E non è un caso che la prima allusione esplicita al simbolo della cristianità precorra sostanzialmente il percorso del suo personaggio pronto a rinunciare alla sua stessa esistenza pur di catturare il colpevole.

Contiene spoiler

Rust compie durante tutto l’arco temporale della serie (17 anni), un vero e proprio cammino iniziatico fra meditazione (le speculazioni esistenziali), cadute (l’alcolismo, le droghe e il momentaneo abbandono), morte e resurrezione, degna di un messia del nostro tempo. Quello che appariva come un razionale ed arido detective infatti accrescerà a tal punto le sue sensibilità metafisiche da risultarne segnato per sempre. In questo contesto il motivo ricorrente della croce, rappresenta una sorta di monolite kubrickiano che lo plasma e lo fa crescere, non tanto dal punto di vista religioso, quanto da quello filosofico e spirituale. La parte laica e pragmatica di David/Rust ne rimarrà avvinta e, alla lunga, soggiogata, sfociando in una sorta di razionalismo mistico che si manifesta a partire dalla lunga inquadratura sul letto d’ospedale, fortemente allusiva, sia tecnicamente che per costruzione semantica, al fermo immagine cristallizzato di Jack Torrance in “Shining”.

Le similitudini con il cinema di Stanley Kubrick non si limitano però a questo. La serie infatti pare debitrice del maestro sotto molti altri punti di vista. La croce, dicevamo, pur in chiave laica come forma di crescita del personaggio è paragonabile al progresso mentale del protagonista di “2001: odissea nello spazio”; la stanza d’ospedale, in diretta antitesi con la città spettrale di Carcosa (il mitico sito immaginato da Ambrose Bierce), ricorda l’estasi intellettuale di David dopo il suo viaggio spazio-temporale e lo pone di fronte a dualità ancestrali come bene/male, luce/tenebre e soprattutto razionalità/irrazionalità, superabili solo attraverso mediazione e consapevolezza di sé e mai attraverso l’intervento o la fede cieca verso un Dio esterno.

Ma anche sotto il profilo della recitazione dei protagonisti riscontriamo la medesima filosofia registica. Il gigantesco Matthew McConaughey, rigido e mono espressivo, evoca le movenze di Barry Lyndon (Ryan O’Neal) e di tutta la galleria di personaggi /fantoccio propri del cinema di Kubrick, fino a Tom Cruise in “Eyes wide shut” ovviamente. E lo stesso utilizzo di Harrelson, attore di genere, ricorda la caratterizzazione sul filo dell’auto-parodia di Sterling Hayden in “Rapina a mano armata”. Infine, pensiamo al gusto per una certa simmetria delle inquadrature così cara al regista newyorkese.

Tornando al finale della serie, criticato per la sua eterea distanza da un realismo cui siamo abituati dal cinema poliziesco, soprattutto seriale, trovo al contrario che la chiave surreale sia stata la più ovvia e coerente. Fino a quel momento la serie aveva battuto parallelamente due vie ben precise: quella del realismo, dal forte impatto sugli appassionati del genere poliziesco, con tanto di assassini seriali e capitani di polizia ottusi e politicizzati. E quella più velata del dramma umanista, mistico come abbiamo più volte affermato, costellata di impercettibili segni spirituali più invisibili ma non per questo meno importanti. Il finale prova che Pizzolatto, al momento della scelta, propenda decisamente per la seconda via, quella più spirituale ed evocativa.

Nella sequenza della cattura del mostro dai capelli verdi assistiamo all’ultima sfida tra il bene e il male. Tra due personaggi opposti nei fatti ma entrambi dotati di etica e di valori assoluti. Il luogo è ideale più che spaziale e rappresenta un antro psicologico più che reale. La voce del “mostro” domina sulla sua fisicità, come ogni Dio del male che si rispetti, e la luce in fondo al tunnel da cui Rust rinasce cambiato non è altro che la manifestazione plastica della porta dell’aldilà propria delle esperienze pre-morte. La potenza della scelta autoriale a favore di una visionarietà onirica non fa che conferire spessore ad una serie unica e il cielo stellato rotante del finale, oltre a farci sentire piccoli e a rappresentare il termine dell’ideale “odissea” del protagonista, ci riporta all’ultima sequenza di un altro film sulla ricerca del senso della vita: “Luz silenciosa”, di Carlos Reygadas, slogan mai così azzeccato per un eroe della ricerca, senza certezze ma con un infinito senso del divino.